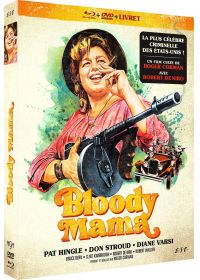

Bloody Mama (1970) : le test complet du Blu-ray

Édition Collector Blu-ray + DVD + Livret

Réalisé par Roger Corman

Avec

Shelley Winters, Pat Hingle et Don Stroud

Édité par ESC Editions

Critique

Peinture névrotique d’un authentique clan criminel des années 1930 : remarquable film noir policier signé Roger Corman.

Peinture névrotique d’un authentique clan criminel des années 1930 : remarquable film noir policier signé Roger Corman.

Arkansas, USA, années 1880 : Kate, une adolescente, est violée par son père avec la complicité de ses frères. Plus tard mariée à Georges Barker, elle devient mère de quatre fils dont les crimes s’accumulent avec sa complicité. Une fois quitté le domicile conjugal en 1927, Kate et ses fils deviennent un redoutable gang itinérant, coupable de meurtres, d’attaques de banques, de prise d’otages. Associés à une prostituée et un ancien détenu afin d’enlever un riche homme d’affaire, le coup réussit et la chance semble leur sourire mais la drogue, le suicide, diverses polices locales puis leFederal Bureau of Investigation (FBI) mettent un terme à leurs activités en 1935-1936.

Bloody Mama (USA 1970) de Roger Corman (1926-2024), récemment décédé, est la version la plus violente et la plus ambitieuse de l’histoire de la famille criminelle Barker. Le cinéaste a bénéficié d’un scénario au découpage pointilliste, très bien écrit et fondé sur ce que le psychanalyste viennois Edmund Bergler nommait « la névrose de base » (*), d’un excellent casting, d’une direction photo de John Alonzo aux grands angles parfois presque expérimentaux (la brutalité du fils aîné joué par Don Stroud lorsqu’il est pris d’une crise de folie en cellule, l’assassinat par noyade). Les thèmes psychanalytiques sont ici constitutifs du suspense : matriarcat et transgression de la prohibition de l’inceste, fascination pour l’image archaïque du père (sa première incarnation négative, sa seconde incarnation positive et archaïque à la fois mais qu’il faut à nouveau abandonner), sado-masochisme (la relation entre l’un des fils Barker et de Kevin), voyeurisme.

Les affiches originales (et la plupart du matériel publicitaire international) mettent en relief la comédie occasionnelle permettant à la tension de retomber un peu, mais à dessein : le fond du film étant particulièrement virulent et sombre (drogue, folie, suicide, folie, mort violente sont les éléments majeurs de l’intrigue), le distributeur AIP - dont Bloody Mama fut le plus grand succès financier de l’année de sa sortie - avait estimé qu’il fallait détourner l’attention de la censure en employant ce moyen. En réalité, une fois qu’on a visionné le film, on mesure à quel point l’affiche en fournit une image faussée. C’est l’un des films noirs policiers américains les plus noirs jamais filmés ; l’un de ceux où la représentation de la mort et de la violence ressort le plus du tragique, au sens grec le plus antique du terme. Il avait été, à sa sortie française, strictement interdit puis fut autorisé mais interdit aux moins de 18 ans. Lorsque la Cinémathèque française le projetait (rarement), la salle était comble durant les années 1980-1990 : sa réputation sulfureuse le précédait et ce n’était - faut-il le préciser ? - pas du tout celle d’un film comique.

Comme ceux d’autres films ayant illustré ce célèbre sujet des annales criminelles américaines - par exemple l’intéressant Ma Barker et son gang (Ma Barker’s killer brood, USA 1959) de Bill Karn - le scénario du film de Corman n’est pas toujours conforme à la réalité historique. La famille de Ma Barker ne vivait pas dans l’état américain de l’Arkansas (où Corman a filmé les premières scènes) mais dans celui du Missouri. Le complice joué par Bruce Dern n’a pas été tué de la manière spectaculaire montrée à la fin du film mais arrêté (en mai 1936) puis condamné à la prison à vie. Il fut détenu dans diverses prisons (y compris celle d’Alcatraz) puis libéré vers 1960. Certains détails n’ont jamais été portés à l’écran (l’un des fils Barker aurait tiré à bout portant dans la bouche d’un policier lors d’une tentative d’arrestation). L’assaut final (16 janvier 1935) à la maison près du lac en Floride a été bien plus long que ce qu’on voit dans les diverses versions filmées au cinéma depuis les années 1940 jusqu’à 1970 : débuté à 5H du matin, il se serait achevé vers 10H30. En revanche, la maison filmée par Corman ressemble comme une soeur à la maison réelle photographiée dans les archives du FBI. Les échanges de rafales (pistolet-mitrailleur Thompson (calibre 45ACP produit de 1919 à 1945 filmé ici en version 1928) entre assiégés et assiégeants sont également conformes à la réalité.

L’idée de la peinture d’un clan régressif était déjà l’idée-force du Teenage Doll (USA 1957) de Roger Corman qui décrivait, d’une manière sociologique et psychologique à la fois, un gang d’adolescentes criminelles à structure également matriarcale. Sa chef névrosée ordonnait la poursuite par ses membres, durant toute une nuit, d’une innocente sauvée in-extremis par la police. On y dénonçait déjà la constitution de ces micro-sociétés régies par des règles archaïques aberrantes, constituant autant de cellules cancéreuses au sein d’un organisme social miné de l’intérieur. La série fantastique 1960-1964 des adaptations d’Edgar Poe par Corman s’intéresse à la régression névrotique du point de vue de la psychologie individuelle des profondeurs et de la psychanalyse ; la série de ses films noirs policiers répartis de 1957 à 1970 s’intéresse à la régression d’un point de vue sociologique. Le lien thématique entre les deux genres était le thème récurrent de la folie qui détermine une esthétique fantastique occasionnellement visible dans les films noirs de Corman. De ce point de vue, on peut considérer que c’est l’admirable Capone (USA 1975) de Steve Carver (produit et distribué par la société New World Pictures fondée par Corman qui supervisait, comme on sait, très attentivement ce qu’il produisait) qui sera, tant sur le plan de la thématique que sur celui de l’esthétique, le véritable successeur des grands films noirs policiers signés par Corman réalisateur durant la période 1957-1970.

Sur le plan filmographique, Corman producteur et distributeur reprit le thème et le personnage d’un chef féminin de gang (modifiant son nom, la structure de la famille et les intrigues mais conservant les années 1930 comme période de l’action) en produisant et distribuant Super nanas (Big Bad Mama, USA 1974) de Steve Carver avec Angie Dickinson (nue dans plusieurs plans) : grand succès financier qui justifiera la production d’un Super nanas II ( Big Bad Mama II, USA 1987) de Jim Wynorski avec, à nouveau, Angie Dickinson. S’y ajoute Crazy Mama (USA 1975) de Jonathan Demme avec Ann Sothern, Cloris Leachman et Linda Purl : l’un de ses deux scénaristes était Robert Thom (qui avait signé le scénario original de 1970, revu ensuite par Don Peters et Corman) mais Demme modifia l’histoire, notamment la fin. Ce troisième titre ne donna satisfaction ni au producteur Corman ni au réalisateur Demme.

(*) Cf. Edmund Bergler, La névrose de base (publié aux USA en 1949), traduction française augmentée d’une préface du Dr. Pierre Luquet, Bibliothèque scientifique Payot, collection Sciences de l’homme, Paris 1963.

Présentation - 5,0 / 5

Edition collector 1 BRD 50 Full HD 1080p région B + 1 DVD9 zone 2 PAL + 1 livret illustré 36 pages, éditée par ESC le 10 avril 2024. Image couleurs au format 1.85 original, compatible 16/9. Son DTS-HD Master Audio 2.0 Mono VOSTF + VF d’époque. Durée du film : 90 min. Suppléments vidéo : « Mamas, mitraillettes et Roger Corman » par Alexandre Jousse (2024, 20’16”) + Entretien avec Roger Corman (2014, 15’, VOSTF) + Diaporama avec scènes coupées (2’33”) + Bande-annonce (1’46”, VO). L’affiche visuelle du boîtier et de l’étui reproduit une des affiches originales américaines : intérêt historique mais il faut se souvenir que la publicité du film faisait croire à une comédie alors que c’est un film noir policier particulièrement sombre et violent.

Livret illustré « Roger Corman : les années de plomb » de Marc Toullec (36 pages, N&B + couleurs) : sa belle photo teintée de couverture montre Corman dirigeant une scène du titre de 1970 ; elle avait été utilisée en plus petit format et en N&B par l’éditeur Capricci pour la couverture française de la traduction (2018) de l’autobiographie (1990) de Corman. Ce livret couvre tous les films noirs policiers produits et / ou réalisés par Corman, à l’exception de Teenage Doll (USA 1957) de Roger Corman qui est oublié alors que c’est son véritable premier film noir policier, celui où pointe en outre une esthétique fantastique dans certains de ses plans et où font déjà ouvertement irruption les thèmes de la névrose et de la folie. Le texte comporte de nombreuses et longues citations de l’autobiographie de Corman (éditée en 1990 aux USA, traduction française en 2018 chez Capricci), d’autres livres et articles américains et anglais : toutes ces sources sont cités à la dernière page mais sans leur date de parution (ce qui est contraire aux règles de l’édition, gênant pour celui qui s’intéresse à la bibliographie du sujet). Il est donc riche en informations de première main sur les productions, les tournages, l’exploitation : celui qui a lu l’autobiographie n’apprendra vraiment quelque chose que sur certains titres mineurs qui n’y étaient pas traités en détails alors qu’ils sont, en revanche, très bien éclairés par d’autres sources ici traduites : par exemple Crazy Mama (USA 1975) de Jonathan Demme, produit par Corman. Jugements critiques parfois sommaires et à prendre avec des pincettes : Stallone est certes excellent dans le Capone (USA 1975) de Steve Carver mais ce n’est pas lui qui constitue la grande « attraction » (sic) du film car tous les autres acteurs de premier comme de second rôle y sont également excellents. Son originalité et son intérêt dépassent largement le casting de Stallone dans un second rôle : d’abord dans la remarquable mise en scène de Carver (qui nous gratifie d’entrée de jeu de l’un des plus beaux génériques d’ouverture de l’histoire du film noir policier américain du vingtième siècle), ensuite dans la conception de l’évolution du personnage principal, plus profonde et nuancée que celle du scénario de la version réalisée par Corman en 1967, par ailleurs remarquable concernant les autres personnages principaux. Certes encore quelques coquilles - par exemple de syntaxe, page 32 : « Qui (sic) pouvait-elle cependant ? » - et encore quelques traces d’argot - par exemple page 28 (« Sa came justement ») et page 33 (« filles à poil ») - mais moins que dans certains livrets antérieurs. Illustration assez décevante : aucun jeu de photos d’exploitation, ni françaises ni américaines, et aucune affiche du film principal. Concernant les autres titres produits ou réalisés par Corman, notons une photo de plateau N&B belle (mais trop petite) de I, Mobster (USA 1959) - malheureusement inédit en vidéo chez nous pour le moment - mais elle était déjà visible dans le livre de Bourgoin sur Roger Corman édité en 1983 chez Edilig, ce qui ne nous rajeunit pas. Et quelques belles photos couleurs de plateau de certains titres sans oublier une petite photo N&B intéressante du tournage de 1967 avec Corman et l’acteur Clint Richie (page 11), ni une très belle photo de plateau N&B (reproduite trop petite hélas) de David Carradine et Barbara Hershey (page 19 à propos du film de Scorsese produit par AIP et Corman), ni, à la dernière page 36, une belle affiche couleurs de Du rouge pour un truand (The Lady in Red, USA 1979) de Lewis Teague, produit par Corman.

Bonus - 4,5 / 5

Mamas, mitraillettes et Roger Corman par Alexandre Jousse (2024, 20 min.) : bonne présentation d’abord historique pure (les gangsters célèbres des années 1930) puis d’histoire du cinéma (Ma Barker au cinéma et à la TV, la place du titre dans la filmographie de Corman, les films noirs policiers de Corman réalisateur et producteur, quelques remarques générales sur sa thématique et son esthétique), riche en illustrations (photos de plateau couleurs et N&B, quelques rares photos d’exploitation, affiches) et en extraits vidéos bien sélectionnés et bien montés. Une seule lacune, partagée avec le livret : l’absence totale de référence à Teenage Doll, le premier authentique film noir policier de Corman et le premier dépeignant un gang (d’adolescentes) d’une manière très réaliste.

Entretien avec Roger Corman (2014, durée 15 min., VOSTF) : il provient de l’édition américaine Scorpio Releasing de 2014. Le cinéphile qui a lu son autobiographie n’apprendra pas grand chose mais il faut tout de même la visionner car elle constitue une sorte de résumé des pages consacrées au titres, par Corman lui-même 45 ans après sa sortie. Résumé dans lequel il insiste sur certains faits et sur certains souvenirs précis qu’il considère, le temps ayant décanté sa mémoire, comme les plus importants. Une ou deux libertés avec l’histoire réelle : l’Arkansas n’était pas le lieu principal des exploits du gang. Sous-titrage occasionnellement erroné à deux ou trois reprises (par exemple au lieu du titre The Trip, (USA 1967) de Roger Corman, on lit « voyage avec de la drogue » car l’auteur des sous-titres ignore qu’il s’agit du titre d’un film et ignore aussi qu’il a été conservé tel quel pour son exploitation vidéo française, le scénariste Robert Thom est mal orthographié « Tom », etc.) mais par ailleurs correct.

Diaporama avec scènes coupées (durée 2 min. 30 sec.,VOSTF) : quelques plans coupés au montage final (par exemple ceux utilisés dans la bande-annonce d’époque mais retiré du long-métrage de référence) puis des photos de plateau couleurs et N&B, quelques rares photos d’exploitation, quelques affiches. Ensemble assez ample et bien sélectionné, techniquement parfaitement reproduits. Je regrette simplement l’absence du jeu complet américain ou français.

Bande-annonce (1970, 1.37 compatible 16 / 9, durée 1 min. 46 sec.,VO sans STF) : recadrée plein cadre mais image argentique bien nettoyée ; on y trouve au début les célèbres plans dans lesquels Ma Barker est sur le point d’accoucher : il furent conservés dans la BA mais retiré du LM de référence. L’étalonnage de ses couleurs est plus vif que celui du master principal mais la comparaison donne une bonne idée des différentes copies qui pouvaient alors circuler dans les salles de cinéma.

Ajoutés au livret examiné dans la rubrique précédente, ces bonus vidéo constituent une véritable édition collector, riche en informations de première main et en documents iconographiques.

Image - 5,0 / 5

Format 1.85 original respecté, en couleurs et compatible 16/9, Full HD 1080p sur Blu-ray. Image argentique très bien nettoyée et restaurée (même la séquence du viol de l’héroïne en pré-générique me semble en meilleur état que sur le master américain édité en 2014 par Scorpio Releasing) : on peut lire le texte en petits caractères du catalogue d’armes légères du générique d’ouverture. Excellente définition : couleurs aux dominantes rouges et ocres, parfaitement étalonnées. Noirs denses et bien définis.

Son - 4,0 / 5

VF d’époque + VOSTF en DTS-HD Master Audio 2.0 mono : offre nécessaire et suffisante pour le cinéphile francophone. Pistes son bien restaurées et nettoyées. La VF demeure très savoureuse mais la synchronisation de 1970 y était parfois un peu défaillante à une ou deux secondes près et le rapport dialogues-musique-effets sonores varie occasionnellement d’intensité. Les chansons de Ma Barker et ses fils sont conservées en VO et munies de STF : il me semble me souvenir que les anciennes copies françaises (y compris la copie 16mm projetée à la Cinémathèque autrefois) avaient doublé les chansons en français mais l’option de la VOSTF pour ces passages est valable. La voix française de Shelley Winters lui convient bien et les autres acteurs sont bien doublés. Les acteurs principaux viennent de l’Actor’s Studio et leur diction, leur voix originale méritent d’être écoutées aussi en VOSTF, seule manière de les appréhender.

Crédits images : © American International Pictures

Configuration de test

- Téléviseur 4K LG Oled C7T 65" Dolby Vision

- Panasonic BD60

- Ampli Sony

Note du disque

Avis

Multimédia

Du même auteur

- La Trilogie du vice - L'Étrange Vice de Madam...9,5

- L'Enterré vivant7,5

- Le Corbeau7,5

- Bloody Mama9,3

- La Chambre des tortures7,8

- Les Guerriers de l'enfer7,8

- Le Pic de Dante8,8

- Xtro7,5

- Les Boys de la compagnie C7,0

- Classe tous risques7,8

- Un Pistolet pour Ringo8,0

- Le Dernier jour de la colère8,5

- Kaneto Shindo - Onibaba + Kuroneko5,8

- La Tombe de Ligeia7,5

- La Malédiction d'Arkham7,8